夺取战场信息权对太空系统高效作战有多重要?

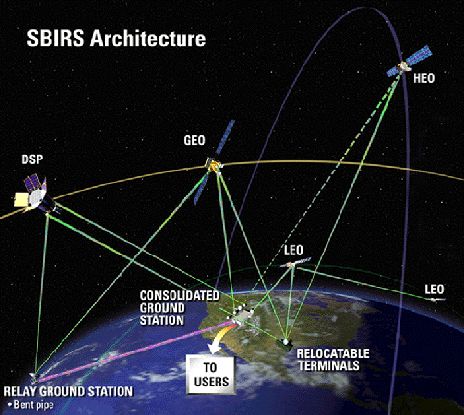

未来战争是体系化、智能化的战争,必须依靠太空作战,太空作战归根结底是为了争夺信息的优势,以卫星为主的太空网络是获取战略和战术情报的主要手段。太空信息系统在现代精确制导武器、远距离作战飞机、定向能武器等作战指挥、控制、后勤支援和保障系统中发挥着巨大作用。全球定位系统能全天候地在全世界内提供精确的位置、速度、时间信息,并普遍的应用于各种武器系统和军事信息处理系统。美、俄两国的军事情报约有70%来源于侦察卫星,美国军事长途通信70%至80%的信息均由卫星传送。目前看未来太空战争中,情报信息极其重要。

各国都重视未来太空战争,俄罗斯在2015年将俄空军和空天防御军合并,组建俄罗斯空天军,抵御空天进攻,保护国土免受太空武器打击。美国在2019年为未来太空战争成立天军,其隶属于美国空军。美天军具有3个作战司令部,主要负责组织、训练和装备以太空为重点的军事力量开展全球太空行动,增强联合部队作战能力,同时也为决策者提供实现国家目标的军事选择。

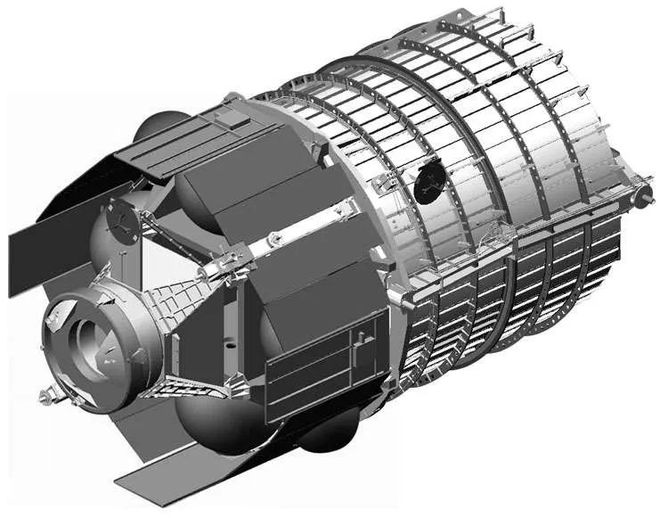

美天军太空作战概念首先是支持美军打赢地球上的战争,通过弹性的太空体系赋能美军全域联合作战。远期美天军将扩大太空作战行动的范围和样式,向地月空间、甚至更远的宇宙空间拓展,为美国民用、商业和军事空间利益的快速扩张提供重要保障。美天军未来作战概念还会变革创新,将牵引新型航天装备的转型发展。

总的看来,在未来高级别信息化战争中,陆、海、空、天、网作战力量遂行的联合作战行动,越来越依赖于太空信息支援。太空赋能是信息化战争升级到体系作战的核心要素,太空信息支援作战是当前最具现实意义的太空对抗形式。太空力量对地支援包括两大功能。第一,太空力量通过侦察、监视、预警、战场评估等行动,为本国和盟国提供准确、及时的战场态势和军事情报,获取战场信息优势,减少战场对己方的不确定性。第二是太空力量通过导航、通信、气象、测地等行动,为本国和盟国的地面军事行动提供保障,使各部队的协调、控制能够有条不紊的进行。

由于太空战并没有实际战例可供研究,未来太空战的形式大多都是预测性的。根据美国防部的作战方案和基于航天技术发展的前景判断,未来太空战的作战形式主要有三种:“摧毁”“致盲”和“干扰”。

“摧毁”,顾名思义,就是摧毁敌方的武器系统。这可大致分为两种形式:一种是利用武器系统从太空或者陆地直接摧毁敌方的天基武器系统 ,另一种是利用天基武器系统对敌方的地面目标实施打击。无论是何种战争,摧毁敌方目标永远是最重要的。所以,“摧毁”无疑是未来太空战最主要的作战形式。

谁能夺取战场信息权,谁就可以掌握战略优势。因此,“致盲”敌方也最重要。那么,怎么来实现“致盲”敌方这一战略目标呢?可通过激光、微波等定向能武器,从太空或者陆地上发射,对敌方天基系统中的各种精密仪器进行毁伤。这样一来,敌方在没有天基系统加持的情况下,对我方的侦察、监视力度会在很大程度上削减。(金赫 焦子原)

西湖大学生命科学学院讲席教授柴继杰团队及合作者揭示了植物中NLR蛋白的寡聚促进自抑制机制及六磷酸肌醇、五磷酸肌醇在植物免疫信号中的新角色,发现了此前未被发现的一类NLR介导植物免疫的独特机制。

在地球漫长的历史中,最严重的生物灭绝事件发生在距今约2.52亿年的二叠纪—三叠纪之交。这项研究不仅加深了人们对古生物形态演化的理解,也为科学家评估现代生物多样性面临的灭绝风险提供了科学依据。

如今,观展已成为人类的一种生活方式,博物馆的内涵和形式也愈发丰富。尤其是随着数字技术在展览服务中的应用更成熟,“智慧博物馆”建设成为当前我国博物馆发展的新趋势。物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术方法大范围的应用于展陈过程中,让文物“活”了起来。

记者13日从国家粮食和物资储备局获悉,当前夏粮已进入收购旺季,收购工作正由南向北陆续展开。国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成介绍,从各地看,新季小麦产量有所增加,质量普遍好于去年。

此次手术在罗马和北京两地同时展开,跨越直线公里、双向通信距离超过2万公里,向世界展示了我国泌尿外科和远程外科的尖端技术。手术中,张旭在罗马操作一台我国自主研发的远程手术机器人。

针对近期持续高温干旱对农业生产造成的不利影响,农业农村部在前期发布预警信息的基础上,于6月11日对河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西等省启动农业重大自然灾害四级应急响应。

从中国农业科学院作物科学研究所获悉,近日,该所水稻优异种质资源创新利用创新团队与北京大学现代农学院合作,首次组装了普通野生稻单倍型无间隙染色体基因组。

日前,农业农村部发布品种审定公告,第五届国家农作物品种审定委员会根据种子法、主要农作物品种审定办法有关法律法规,严格审核把关,审定通过了135个小麦新品种。

6月13日,无人机在黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司第五管理区一水田地块执行巡田作业任务,用于查看水稻苗情(无人机照片)。

6月的山东港口青岛港,“氢”风拂面,“绿”意正浓。近年来,山东港口青岛港积极探索氢能在港口的多场景应用,统筹推进氢能“制、储、运、加、用”全链条发展,为全场景氢能港口建设打下坚实基础。

近年来,在科技加持下,古老的布达拉宫焕发出新机与活力:轻轻点击一下鼠标,从三维模型到壁画细节都可以一览无遗;近800个结构传感器近10年间记录下逾千万组数据;超过1500个探测设备、近9公里的感温光纤,感知着这座古老建筑的实时状态……

记者12日从中国航空工业集团(以下简称“航空工业”)获悉,由航空工业自主研发的HH-100航空商用无人运输系统验证机,在西安蓝田通用机场完成首飞。HH-100航空商用无人运输系统是航空工业主动布局无人机产业、为加快形成新质生产力而全新研发的重点机型。

渤海湾畔的“滨城”寨上,风光旖旎、碧波万顷,长达14.8公里的海岸线勾勒出一幅壮丽的画卷。

“太阳能-热泵智耦互补粮食烘储系统”“储粮害虫智慧监测系统”……近日,南京财经大学多项粮食科技成果亮相全国绿色粮食仓储工作现场推进会,相关成果在全国200余个粮食企业(库)推广应用,并获得中国粮油学会科技奖一等奖。

这项成果首次揭示了在海马体外的内侧前额叶皮层中存在一类编码环境边界的特异性神经元,也被称为边界细胞,研究成果或有助于找到通往记忆与学习闸门的“钥匙”。

记者11日从中国载人航天工程办公室获悉:我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作日前结束,共有10名预备航天员最终入选,包括8名航天驾驶员和2名载荷专家(香港地区、澳门地区各1名载荷专家)。

中国科学院空天信息创新研究院研究员张立福,在解读高光谱分析技术为珍贵文物进行三维“留影”的最新进展时说:“光谱是辨别物质的‘指纹’。前不久,辽宁省文物考古研究院运用三维技术,首次根据出土头骨,复原出一尊男性红山先人的容貌。

1966年12月的一天,罗布泊,一朵巨大的白色蘑菇云腾空而起,我国首次氢弹原理试验爆炸成功。

苹果公司10日在2024年全球开发者大会上推出个人智能系统“苹果智能”。该系统集成了生成式人工智能的强大功能,可应用于苹果多款产品。

芒种时节农事忙。河南、山西等地麦收陆续进入尾声,湖南、江西一些地方正忙着种稻插秧。北方收麦、南方种稻,收与种紧密相连,南与北交相辉映,中部这片土地上充盈着丰收与希望的气息。

官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

官方抖音

官方抖音